Städtischer und kommunaler Wiederaufbau Von Bauschutt zu Baumaterial: den Wiederaufbau in der Ukraine nachhaltig angehen

Durch die Bombardierungen von Städten und kritischer Infrastruktur summieren sich die Abfälle auf Hunderttausende von Tonnen, allein für die Oblast Kyjiw geht man von 185.000 Tonnen aus. Auch die Oblasten Schytomyr, Sumy, Mykolajiw, Cherson, Tschernihiw und Charkiw sind stark von diesem Problem betroffen. Eine Herausforderung, die aber auch als Chance gesehen werden kann. Grund genug, sich mit dem Thema als Plattform Wiederaufbau Ukraine in zwei aufeinander aufbauenden Veranstaltungen zu befassen.

Anna Ackermann moderiert die Plattform-Veranstaltung „Von Bauschutt zu Baumaterial“ am 25. März 2025

Anna Ackermann (International Institute for Sustainable Development IISD; Build Ukraine Back Better Platform) beginnt die Moderation der ersten Veranstaltung am 25. März 2025 mit einer Umfrage unter den rund 90 Teilnehmenden:

Welcher Sektor ist am stärksten durch den vollumfänglichen russischen Angriffskrieg betroffen? Die Teilnehmenden nennen Landwirtschaft, Gebäude, aber auch Energie.

Und wie viel wird es wohl zum jetzigen Zeitpunkt kosten, mit den Abfällen aus der Zerstörung umzugehen? Die Teilnehmenden nennen Zahlen zwischen einer und 25 Milliarden US-Dollar.

Anna Ackermann verweist in ihren beiden Antworten auf das vierte Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA):

„Es zeigt sich deutlich, dass der am meisten durch den Krieg geschädigte Sektor der Bausektor ist. Wir sprechen von mehr als 200.000 Gebäuden.“ Und die Kosten, mit dem Bauschutt und den Abbruchabfällen umzugehen? Schätzen die Verfasser*innen des RDNA auf rund 15 Milliarden US-Dollar.

Die Zerstörung ist demnach groß, die Kosten sind hoch und die größten Herausforderungen im Umgang mit Bauschutt und Abbruchabfällen divers. Das zeigen die Antworten auf die dritte Frage in der Veranstaltung: Die Teilnehmenden nennen unter anderem die laufenden Kriegshandlungen, Gefahrstoffe wie Asbest, aber auch Lücken in der Logistik und Regulierungen.

Was sind laut der Teilnehmenden die größten Herausforderungen, die Massen an Abbruchabfällen in der Ukraine zu managen?

Die Kernpunkte der Diskussion

Olena Koltyk, Leiterin des Ukraine Support Teams und Mitgründerin von ReThink, spricht ebenfalls die verschiedenen Herausforderungen und Strategien im Umgang mit Bau- und Abbruchabfällen in der Ukraine an.

Sie betont, dass die geschätzten Kosten der Trümmerbeseitigung noch erheblich höher seien als im RDNA 4 angegeben. Denn es müssten auch die Kosten für den Bau neuer Gebäude und für die Verlagerung von unbrauchbaren Materialien in Deponien berücksichtigt werden.

Koltyk hebt die Notwendigkeit eines robusten Systems zur Verwaltung dieser Abfälle hervor, einschließlich der Zusammenarbeit mit Behörden.

Ihr Team arbeite an Methoden zur genauen Schätzung des Trümmervolumens und zur Entwicklung effektiver Systeme, um Materialien zu recyceln und wiederzuverwenden.

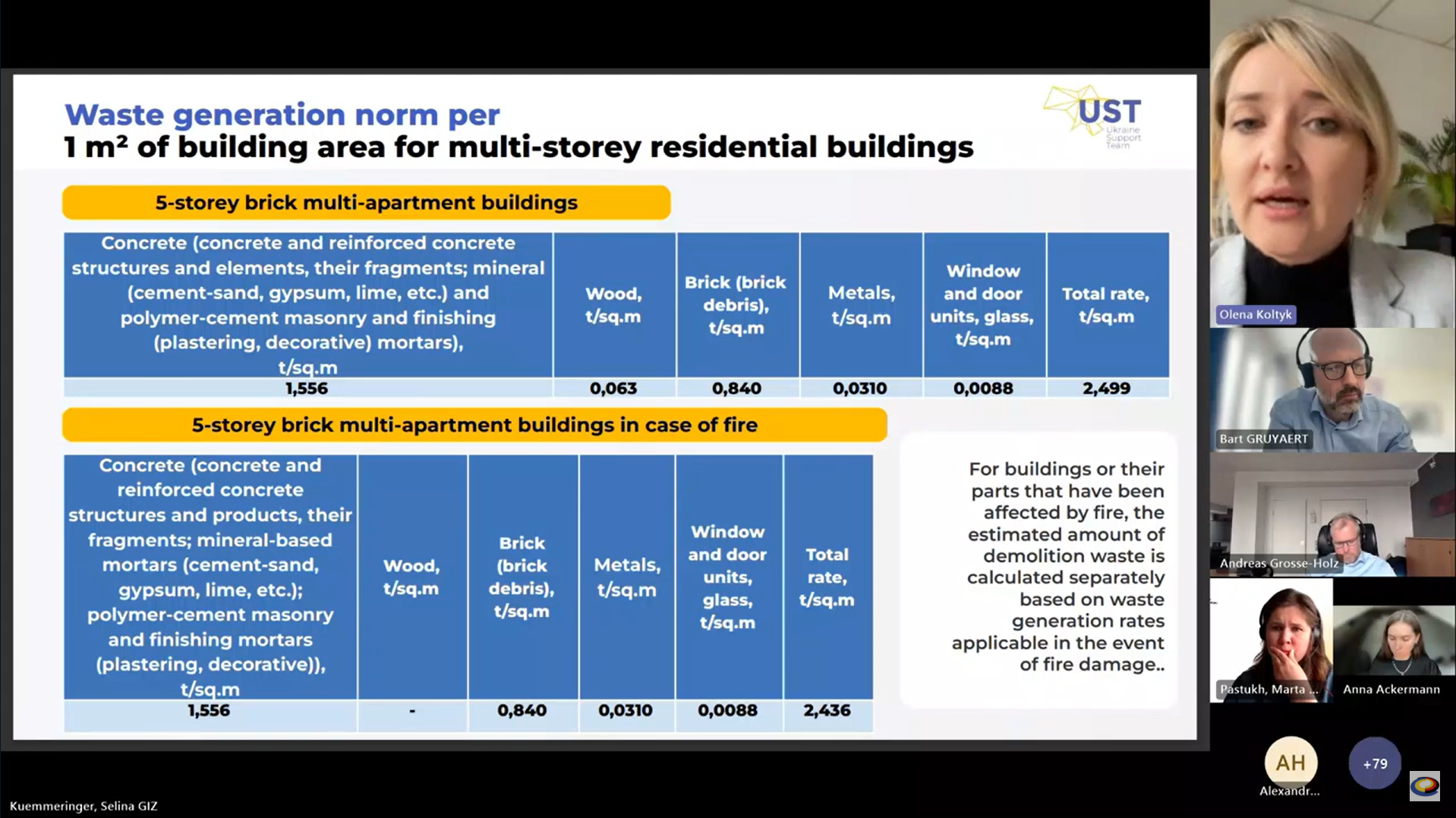

„Wir haben beispielsweise auf Erfahrungen aus Japan zurückgegriffen, deren Methodologie genutzt und sie auf die ukrainische Realität angepasst. Am Ende haben wir eine eigene Methodologie entwickelt, um die Menge verschiedener Abbruchabfallarten in verschiedenen Gebäudetypen zu erfassen.“

Olena Koltyk und ihre Kolleg*innen haben Erfahrungen aus Japan zur Entwicklung einer Methodologie zur Erfassung von Abbruchabfällen genutzt.

Koltyk weist darauf hin, dass vielen Gemeinden noch effiziente Systeme zur Sortierung und zum Recycling von Trümmern fehlten, was zu einer erheblichen Menge an unsachgemäß verwalteten Abfällen führe. Sie erklärt, dass diese Abfälle oft mit Haushaltsabfällen und gefährlichen Stoffen vermischt seien, was spezielle Methoden für deren Behandlung erfordere. Es gebe allgemeine Richtlinien für den Umgang mit diesen Abfällen, aber es fehlten detaillierte Vorschriften und Standards, insbesondere für den Umgang mit gefährlichen Stoffen wie Asbest.

Sie betont, wie wichtig es sei, klare Vorschriften und Standards für recycelte Materialien zu entwickeln. Dadurch könne sowohl ihre Qualität als auch Wiederverwendbarkeit in Bauprojekten gewährleistet werden.

Der ukrainische Bausektor sei laut Olena Koltyk traditionell zurückhaltend im Umgang mit recycelten Materialien. Sie nennt Kostenfragen und auch das geringere Interesse an Recycling und Qualitätskontrollen als Gründe. Wichtig sei dabei die Zusammenarbeit mit internationalen Akteur*innen, um das Interesse an recycelten Materialien zu fördern und den Markt für diese zu entwickeln.

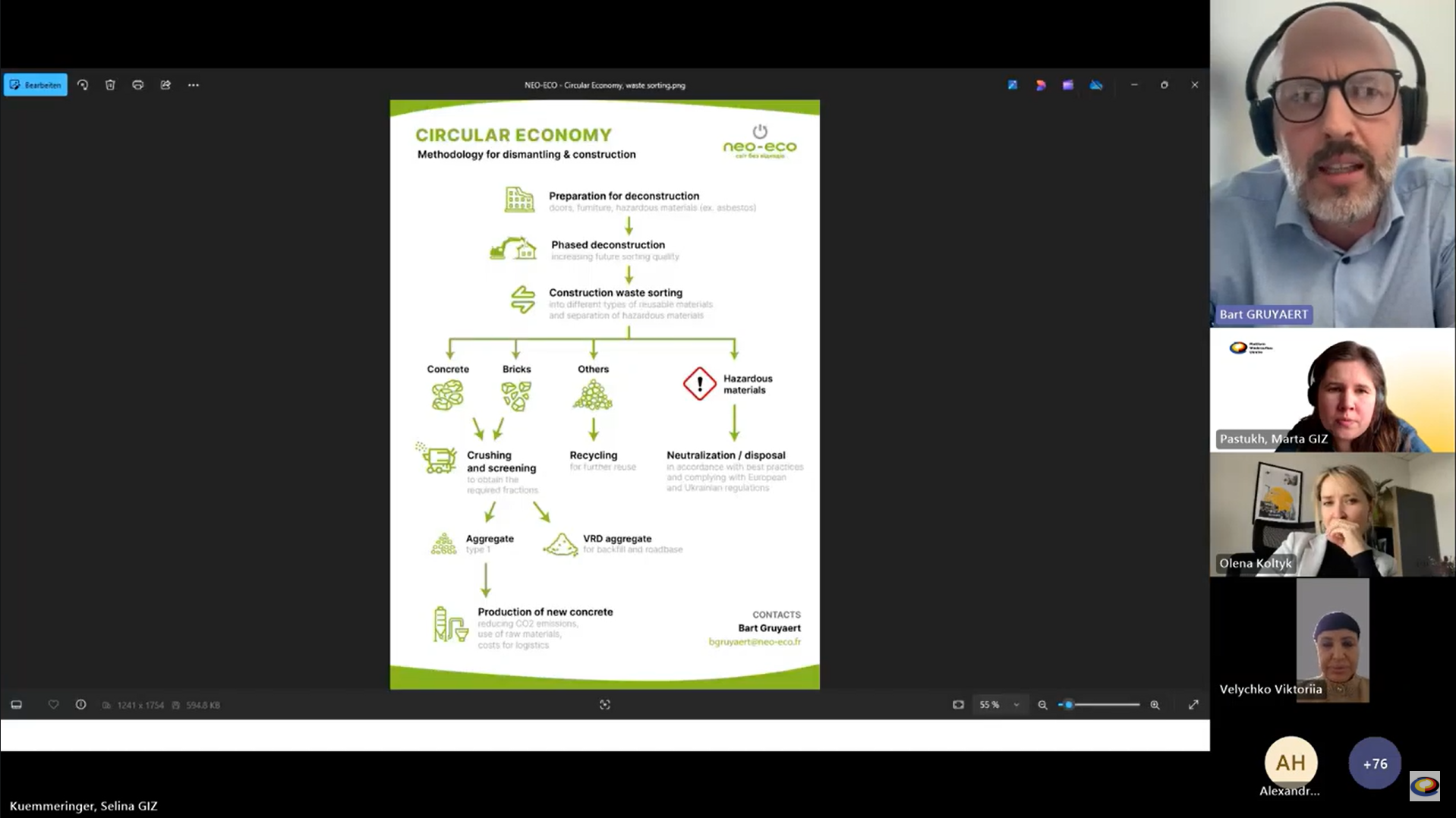

Bevor Bart Gruyart seinen Vortrag beginnt, weist er noch auf eine Besonderheit bei Neo-Eco Ukraine hin: „Was wir tun, ist Kreislaufwirtschaft. So geben wir dem verwendeten Material ein zweites Leben, das Wort Abfall verwenden wir nicht wirklich. Wenn man innerhalb unseres Unternehmens das Wort verwendet, muss man ein Glas Bier oder Wein ausgeben.“

Anna Ackermann stimmt ihm zu. Es gehe nicht nur um die Wiederverwendung von Bauschutt und anderen Materialien. Wichtig sei im ersten Schritt, die eigene Haltung und Sichtweise zu ändern: In vielfacher Weise handele es sich bei diesen Materialien um wertvolle Ressourcen, die man erneut einsetzen könne.

Bart Gruyart weist an der Stelle auf den Unterschied in der Bearbeitung und Weiterverarbeitung von Schuttabfällen hin. Einerseits – wie Olena Koltyk bereits beschrieben hatte – wird dieser zusammen mit anderen Abfällen und Abfallprodukten gemischt an einen zentralen Ort, ein Zwischenlager oder eine Deponie gebracht. Andererseits – und diese Methode benutzt Neo-Eco – kann ein Gebäude auch „skalpiert“ (Phasendekonstruktion) werden. So können Bestandteile mit giftigen Stoffen, beispielsweise das Dach, aber auch die Fassaden mit ihren Dämmungen, von wiederverwertbaren Materialien behutsam getrennt werden.

Bart Gruyart erklärt den Teilnehmenden, wie unterschiedlich man Gebäude abbrechen kann.

Vorteile ergäben sich hier nicht nur bei gesundheitlichen Fragen und Aspekten des Umweltschutzes, sondern auch in der Ökonomie:

„Was die Kosten betrifft, (...) wenn wir die Methode der Phasendekonstruktion zusätzlich zum Rückbau anwenden, den Sie sowieso durchführen müssen, können wir effektive Kosten von drei bis vier Euro pro Tonne haben (…). Wenn Sie einfach alles mischen, also nicht die Phasendekonstruktionen durchführen, (…) arbeiten Sie mit 50 bis 60 Euro pro Tonne. Es gibt also einen großen Unterschied bei den beiden Vorgehensweisen.“

Für eine effektive Wiederverwendung von Trümmerabfällen in der Ukraine müssten Standards, unter anderem für Schadstoffgrenzen, festgelegt werden. Der Markt sei bereit, diese Materialien zu absorbieren, sofern die technische Qualität gewährleistet ist.

„Das Wichtigste ist, dass jedes Land aufhört, mit seinen eigenen Standards in die Ukraine zu drängen. (…) Ich denke, es wäre besser, wenn diese verschiedenen Länder zu einem gemeinsamen Standard mit der Ukraine kommen würden, denn derzeit treibt jedes Land seine eigenen Standards und Normen voran.“

Ganz im Sinne der Arbeit der Plattform Wiederaufbau Ukraine, Wissen zu teilen und aus anderen (Wiederaufbau-)Kontexten zu lernen, verweisen Olena Koltyk, Bart Gruyart und auch sein Kollege Matthieu Morival darauf, in andere Länder zu schauen und zu lernen, wie diese aus natürlichen und menschengemachten Katastrophen ihre Erfahrungen gezogen und den Wiederaufbau vollzogen haben. Sie nennen Japan, Israel, die Türkei, den Balkan, aber auch die Ukraine selbst – in der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs – als hilfreiche Beispiele.

Die drei Referent*innen zeigen in der Veranstaltung: Die Wiederaufbereitung von Rückbaumaterial ist technisch umsetzbar und gleichzeitig ökonomisch sinnvoll. Zudem stellt sie eine ökologische und soziale Innovation für die Ukraine dar. Doch erst das Zusammenwirken vieler lokaler, nationaler und internationaler Akteur*innen, das Einhalten von Sicherheitsstandards und das Nutzen neuer Technologien machen aus dieser Strategie einen entscheidenden Beitrag für die Zukunft.

Folgeveranstaltung

Das Interesse an dem Thema ist groß. Das zeigt nicht nur die hohe Teilnehmendenzahl von rund 90 Expert*innen aus Privatsektor, Kommunen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, sondern auch die Bandbreite an Themen, die angerissen werden. Die Überlegung des Plattformsekretariats? Vertiefung.

Anna Ackermann moderiert auch die zweite Plattform-Veranstaltung zum Umgang mit Bauschutt und recyceltem Baumaterial.

Anna Ackermann moderiert auch die Folgeveranstaltung „Von Bauschutt zu Baumaterial: den Wiederaufbau in der Ukraine nachhaltig angehen“ am 26. Mai 2025.

Sie weist die Teilnehmenden auf die großen Mengen an Bauschutt hin, die bislang durch den vollumfänglichen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angefallen sind. Dieses Material müsse jedoch keine Altlast sein — im Gegenteil: Es sei ein ebenso wertvoller wie knapper Rohstoff für neue Bauvorhaben. Denn der Wiederaufbau wird viele Ressourcen benötigen. Und damit leitet sie zu den beiden Referenten über.

Roman Puchko, Mitbegründer von ReThink und Experte für kreislauffähige Städte, spricht über die Initiativen von ReThink. Diese konzentrierten sich auf die Wiederverwendung von Trümmern und Sekundärbaustoffen.

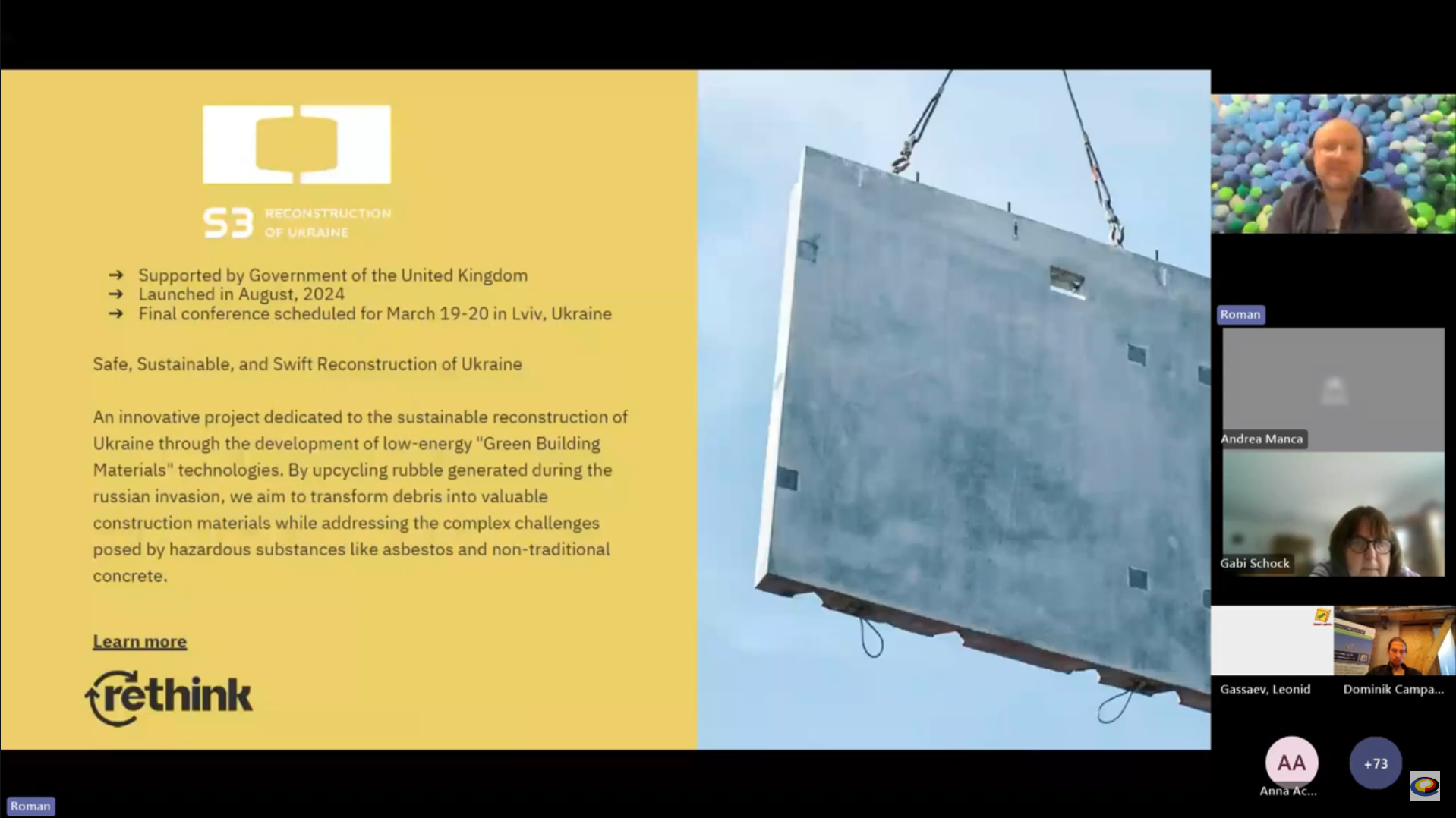

Er stellt zwei Projekte vor: Povtorno (Externer Link), eine Online-Plattform zur Förderung kreislauffähiger Bauweise, und S3, ein Projekt zur Wiederverwertung von Beton.

Povtorno ist ein virtueller Marktplatz für Baustoffe.

„Povtorno heißt auf Ukrainisch ‚wiederverwenden‘. Man könnte Povtorno als virtuellen Marktplatz beschreiben, der als Matchmaking-Tool für Baustoffe genutzt wird. Im Moment versuchen wir, die Stakeholder in der Baubranche und auch Kommunen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, all die Materialien, die übrig bleiben oder gefunden werden oder nicht mehr benötigt werden, auf die Plattform zu stellen und somit beim Bau wiederzuverwenden“, erklärt Puchko den Teilnehmenden.

S3 (Safe, Sustainable and Swift Reconstruction of Ukraine) (Externer Link) dagegen sei laut Puchko ein technologisch viel komplizierteres Projekt: „Traditionell wird recycelter Beton im Straßenbau wiederverwendet. Unser Ansatz führt dazu, dass er die notwendigen Standards für den Wiederaufbau im ganzen Land erfüllt und wir ihn auch zum Beispiel im Bauwesen einsetzen können. Damit vermeiden wir eine Menge CO2-Emissionen.“

Bei S3 wird recycelter Beton nicht nur für den Straßenbau, sondern für das gesamte Bauwesen genutzt.

ReThink arbeitet aber an noch mehr Themen und Bereichen, zum Beispiel der Bildung und Wissensvermittlung zu umweltfreundlichen Innovationen und Kreislaufwirtschaft. Auf ihrem YouTube-Kanal (Externer Link) kann man Webinare und Aufzeichnungen ihrer Veranstaltungen anschauen und sich entsprechendes Wissen aneignen.

Welche Herausforderungen sieht Roman Puchko aktuell? „Es ist ein Teufelskreis: Es fehlt an Innovationen, Rechtsvorschriften, Kapazitäten, aber auch an Finanzierung. Wir verstehen allerdings auch, dass gerade jetzt, während dieses schrecklichen Angriffskriegs, Zirkularität und Umweltfreundlichkeit in der Ukraine nicht ganz oben auf der Tagesordnung stehen.“

Moderatorin Anna Ackermann sieht die Ukraine aber auf einem guten Weg, auch mit Blick auf die von Roman Puchko vorgestellten Pilotprojekte.

Und damit leitet sie zum zweiten Referenten, Dominik Campanella, über. Er ist CEO und Mitgründer von Concular und arbeitet mit seiner Firma daran, die Klimakrise unter anderem mit Hilfe von Digitalisierung zu bekämpfen.

Er beginnt seinen Vortrag mit einem Dank und gleichzeitigen Aufruf: „Ich war letztes Jahr in Kyjiw und habe gesehen, dass es viel Unterstützung von der deutschen Regierung gibt, die unerlässlich ist. Natürlich wäre es besser, noch mehr Unterstützung zu haben, denn damit kann man einen großen Unterschied machen. Gerade jetzt, wo wir so viele Gebäude haben, die leider zerstört oder teilweise zerstört sind. Es gibt ein riesiges Potenzial, diese Materialien für den Aufbau oder Wiederaufbau der Ukraine zu verwenden, und es ist ökonomisch und ökologisch eine große Chance.“

Campanella plädiert dafür, im ersten Schritt beispielsweise mit einer App digitale Zwillinge von Gebäuden zu erstellen und damit festzuhalten, welche Materialien verbaut sind. Das Wissen könne auch dazu dienen, andere Gebäude mit Hilfe dieser Übersicht an vorhandenen Materialien wiederaufzubauen.

Concular hat unter anderem dazu einen Leitfaden für zirkuläres Bauen (Externer Link) entwickelt, der frei verfügbar ist und bereits in mehr als acht Ländern weltweit genutzt wird.

Er erwähnt in dem Zuge auch den Schweizer Verein RE-WIN. Mit ihrer Initiative Fenster für die Ukraine (Externer Link) rettet der Verein gebrauchte und gut erhaltene Fenster in der Schweiz vor der Verschrottung. Diese werden dann in die Ukraine gebracht, wo sie aufgrund der umfangreichen Zerstörungen durch Russland dringend benötigt werden.

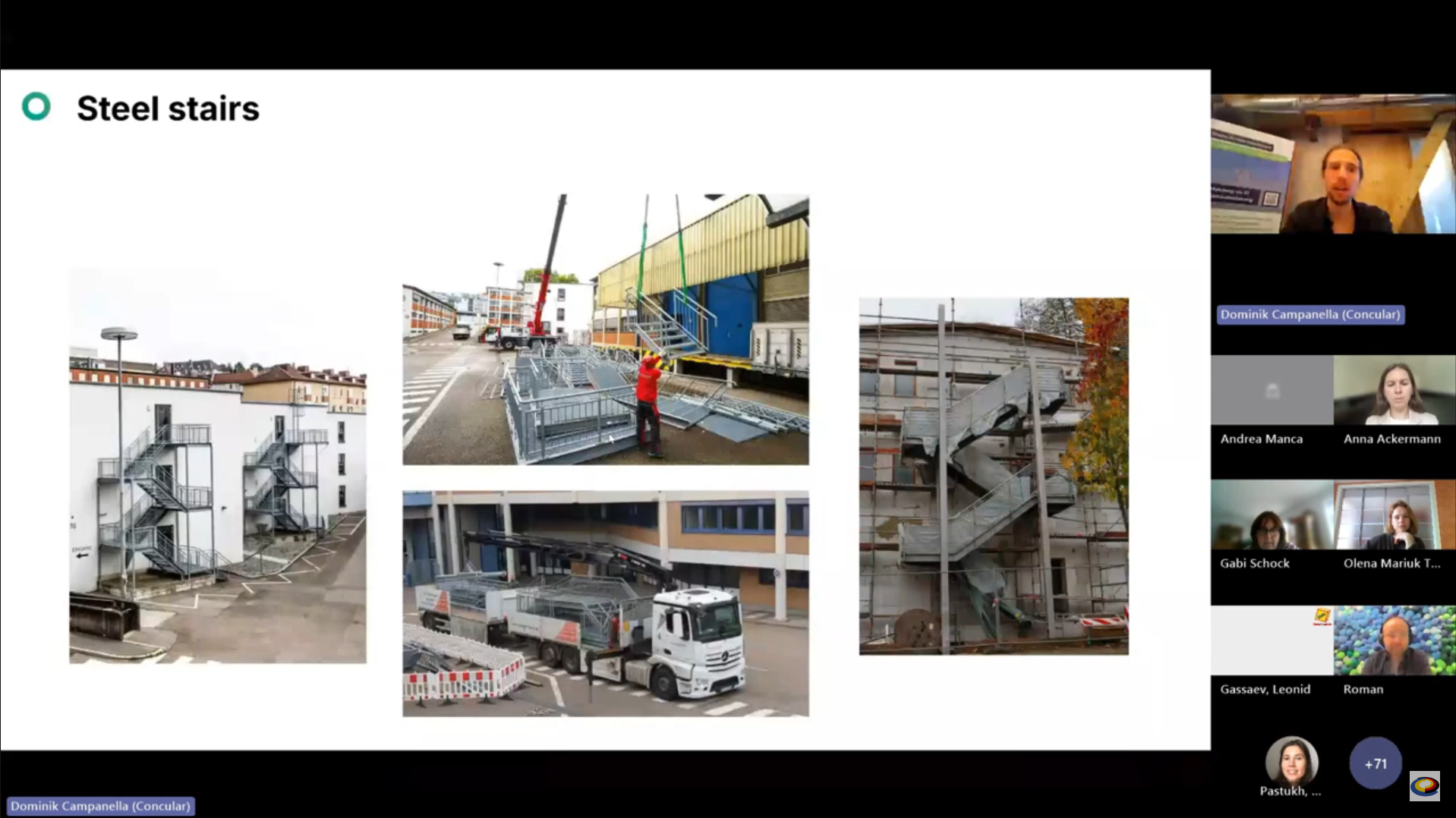

Insgesamt wird deutlich: Man kann vieles wiederverwenden, wenn man sich nur umschaut. Stahltreppen. Fenster. Ziegelsteine. Im Grunde stehen sogar 120 Meter lange, nicht genutzte Industriehallen – er zeigt den Teilnehmenden ein Bild aus Berlin – als Ressourcenquelle zur Verfügung.

Eine intakte Stahltreppe woanders wieder aufzubauen, kann sich ökonomisch und ökologisch rechnen.

„Ich meine, diese Stahltreppen hier, sie korrodieren nicht. Man nimmt sie einfach ab, verstaut sie auf einen LKW und bringt sie woanders hin. Normalerweise würden sie eingeschmolzen und etwas anderes würde daraus hergestellt. In Deutschland kostet eine neue Stahltreppe 20.000-30.000 Euro. Das Verlagern an einen anderen Ort kostet nur 2.000-3.000 Euro, so dass Sie damit viel Geld und CO2 sparen können! Die CO2-Einsparung bei dieser Vorgehensweise liegt bei rund 95 Prozent.“

Um die Menge an gewonnenem Material temporär zu lagern und damit zu verhindern, dass Bauteile vorzeitig ungenutzt zu Abfall werden, hat Concular zusammen mit Städten, kommunalen Betrieben und weiteren Partner*innen deutschlandweit Urban Mining Hubs (Externer Link) eingerichtet.

Dominik Campanella von Concular zeigt eindrückliche Beispiele, wie man vorhandenes Material wie Stahltreppen und Ziegelsteine wiederverwerten kann.

Dominik Campanella gibt den Teilnehmenden auch einen Einblick, wie Concular in Deutschland Ziegel wiederverwertet. Diese werden zunächst in einer kleinen Charge aus einem Gebäude entnommen und getestet, inwiefern man sie wiederverwenden kann. So können entsprechend beschädigte Gebäude in derselben Bauweise wieder vervollständigt werden:

„Wenn ein Gebäude zerstört wird, zum Beispiel die Wand, möchte man Materialien haben, die mehr oder weniger gleich aussehen. Auch das kann mit diesem Urban-Mining-Ansatz erreicht werden. (...) Das ist sehr wichtig, da es beim Wiederaufbau auch um Ästhetik geht.“

Campanella erklärt auf Nachfrage, dass seine Organisation nicht in der Ukraine tätig ist:

„Ich denke, eine Organisation wie Romans [ReThink] ist viel besser geeignet, da sie im Grunde den Bausektor in der Ukraine sehr gut kennen. Der Bausektor ist in jedem Land anders, ebenso wie die Kultur. (…) Aber wir versuchen, alles, was wir tun, Open Source zu veröffentlichen. Wie man beispielsweise Kreislaufwirtschaft betreibt, veröffentlichen wir in dem Leitfaden, den Sie kostenlos herunterladen können (...).“

Für weiteren Austausch stünde er auch zur Verfügung: Er befürwortet beispielsweise einen stärkeren virtuellen wie physischen Austausch in Form von Exkursionen.

Das Fazit von Marta Pastukh aus dem Plattform-Sekretariat: „Die beiden Veranstaltungen haben deutlich gemacht, wie das Kreislaufprinzip zum entscheidenden Hebel für den Wiederaufbau werden könnte — indem aus Zerstörung neue Werte geschaffen werden. Für uns als Plattform ist das Thema weiterhin wichtig wird, sodass wir für 2025 weitere Veranstaltungen oder sogar die Bildung konkreter Arbeitsgruppen andenken.“