Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 Der Kultursektor der Ukraine im Krieg: Ein tragender Pfeiler der Resilienz

Mit diesen Worten eröffnet Katharina Lehner von der Plattform Wiederaufbau Ukraine die Fachveranstaltung am 24. Juni 2025. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, wie die internationale Zusammenarbeit den ukrainischen Kultursektor in Kriegszeiten stärken kann und was es dafür konkret braucht.

Kultur als Widerstand – zwischen systematischem Angriff und solidarischer Praxis

Anna Bartels vom Auswärtigen Amt erklärt den Teilnehmenden, dass Russland gezielt versucht, die ukrainische Kultur und Identität zu zerstören.

Wie eng kulturelle Selbstbehauptung mit der Resilienz einer Gesellschaft verbunden ist, macht auch das Grußwort von Anna Bartels, Beauftragte für Auswärtige Kulturpolitik und Stellvertretende Leiterin der Abteilung Kultur und Gesellschaft im Auswärtigen Amt, deutlich.

Sie erinnert daran, dass die Ukraine nicht nur militärisch, sondern auch symbolisch und kulturell angegriffen wird: „Das ukrainische Kulturerbe und die kulturelle Identität, die Russland versucht auszulöschen, spielen eine entscheidende Rolle für die Resilienz der ukrainischen Bevölkerung – und damit auch für die ukrainische und europäische Sicherheit. (…) Wenn dieses kulturelle Erbe durch Krieg und Gewalt zerstört wird, dann verliert das Volk einen Teil seiner Identität und seines kollektiven Gedächtnisses.“

Die Kulturpolitik des Auswärtigen Amts habe daher früh reagiert. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs seien über 100 Millionen Euro bereitgestellt worden, um die ukrainische Kultur- und Wissenschaftslandschaft zu stärken. Zahlreiche Projekte wurden in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern umgesetzt – darunter viele durch das Goethe-Institut (GI) und das Ukraine Art Aid Center (UAAC). Sie erwähnt auch die Ukraine Recovery Conference 2024 in Berlin: „Die Bundesregierung hatte als Ausrichterin (…) erstmalig dem Thema Kultur auf dieser Konferenz eine zentrale Rolle eingeräumt. Wir freuen uns, dass Italien bei der diesjährigen URC daran anknüpfen wird.“

Kultur stellt in den Augen von Vizeministerin Grigorenko einen Schlüssel für die ukrainische Resilienz dar.

Auch Galina Grigorenko, Vizeministerin für Kultur und strategische Kommunikation der Ukraine, betont, dass Kulturpolitik in dieser Zeit weit über ihre klassische Funktion hinausgeht: „Kultur, das ist keine Freizeit. Es ist ein Schlüssel für Resilienz. (…) Wiederaufbau, Erneuerung – es geht hier nicht nur um Infrastruktur und die Wirtschaft. Es geht um soziale Kontakte, es geht um Vertrauen, es geht um die Fähigkeit, das Potenzial einer Gemeinde zu erkennen.“

Kultur sei das, was diese Prozesse ermögliche und zusammenhalte. Sie ruft internationale Partner*innen dazu auf, Kultur nicht als Randthema zu betrachten, sondern als strategisches Handlungsfeld der gemeinsamen Sicherheitspolitik.

„Der Wiederaufbau der Ukraine wird ohne Kultur nicht stattfinden können. Deshalb appellieren wir an unsere Partner, investiert in die ukrainische Kultur, in ihr Wissen, ihre Expertise, ihre Zeit. Das ist eine Frage unserer gemeinsamen Sicherheit.“

Reger Austausch in Arbeitsgruppen: Im April 2025 fand eine URC-Vorkonferenz zu Kultur statt.

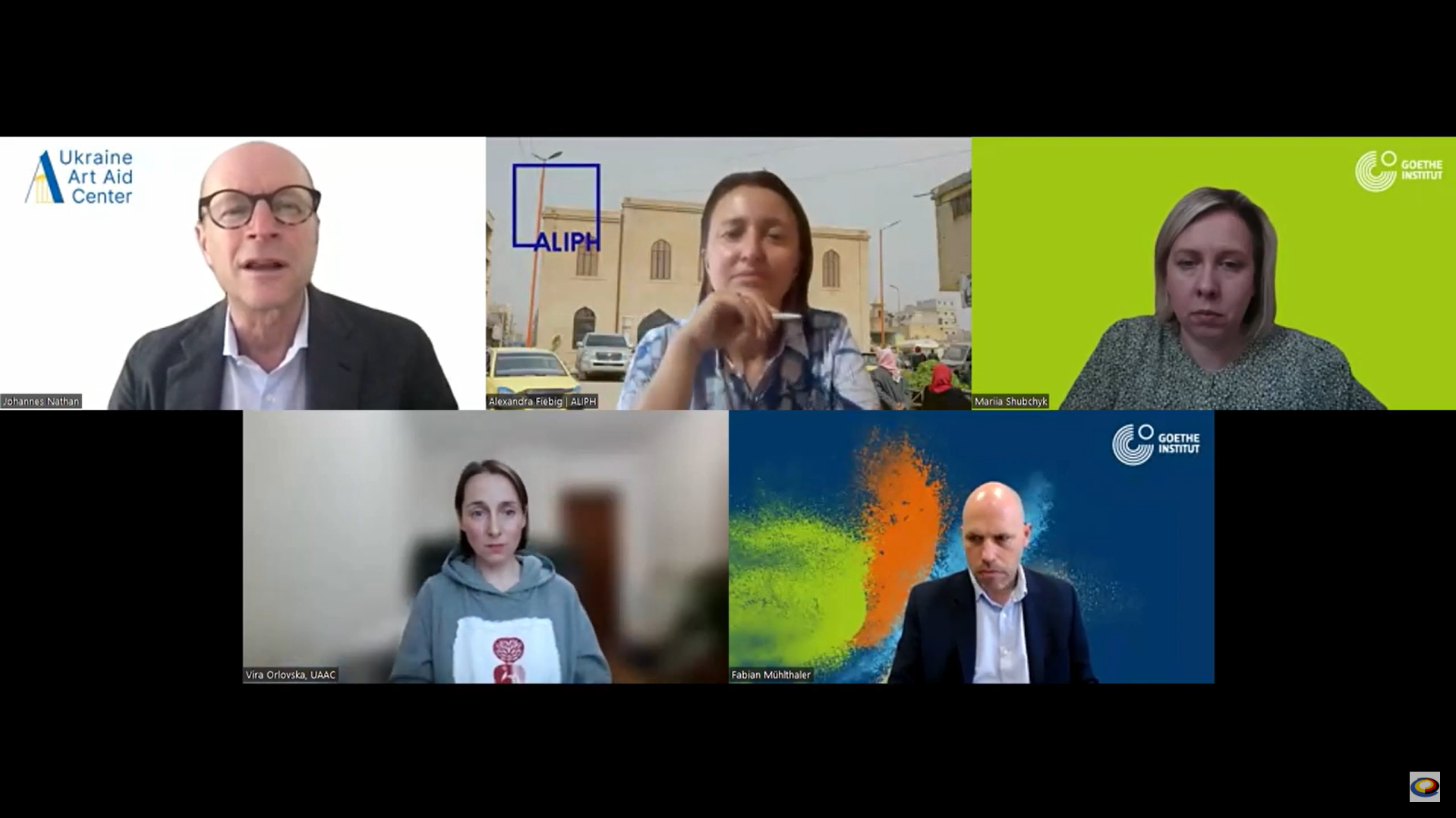

Dr. Johannes Nathan, Vorsitzender des Ukraine Art Aid Centers (UAAC), moderiert das an die Grußworte der Vizeministerin anschließende Panel.

Er berichtet von der Konferenz The Ukrainian Cultural Sector in Wartimes: Emergencies – Needs – Measures (Externer Link), die im April 2025 unter schwierigen Bedingungen in Kyjiw stattfand.

Organisiert wurde die Tagung vom UAAC, dem Goethe-Institut Ukraine und der internationalen Kulturgutschutzorganisation ALIPH, gemeinsam mit dem ukrainischen Kulturministerium und dem Auswärtigen Amt. Die Konferenz war eine offizielle Vorbereitungsveranstaltung der Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 in Rom – und zugleich ein bewegender Moment des Austauschs vor Ort. Nathan zeigt Bilder von zerstörten Kulturstätten, aber auch von den Menschen, die trotz der Bedrohung kreativ und entschlossen weiterarbeiten.

Stimmen aus Kyjiw: Museen, Literatur und internationale Kulturpartnerschaften

Wie sich Kulturarbeit in Kriegszeiten konkret gestaltet, zeigen Beiträge aus den Arbeitsgruppen der Konferenz in Kyjiw. Fabian Mühlthaler, Direktor des Goethe-Instituts Ukraine, schildert eindrücklich, wie zentral Kultur für das Überleben und den Zusammenhalt der ukrainischen Gesellschaft ist:

„Das Thema Kultur ist bei vielen Menschen immer noch etwas, was man so als nice to have bezeichnen würde. (…) bei vielen Menschen ist es so, da denkt man, man muss erstmal die wirklich elementaren, vermeintlich elementaren Bedürfnisse einer Gesellschaft befriedigen, bevor man sich um so etwas wie Kulturförderung kümmern sollte (…). Die Ukrainerinnen und Ukrainer allerdings zeigen uns sehr, sehr deutlich, dass diese Art zu denken auf einem fundamentalen Missverständnis basiert.

Wer sich ein bisschen mit der, ich nenne es mal, ideologischen Vorbereitung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beschäftigt, wer vielleicht mal den Text des Hobbyhistorikers Wladimir Putin aus dem Juli 2021 liest, der sieht sehr schnell, dass es Russland in diesem Krieg nicht, zumindest nicht nur, um irgendwelche Bodenschätze in der Ostukraine oder um ein Kontern einer vermeintlichen Bedrohung durch die NATO geht, sondern Putin geht es um die Errichtung einer, wie nennt man das, einer etwas kruden Mischung aus einem Zarenreich und der Sowjetunion.“

Mühlthaler verweist in seinem Vortrag auf gezielte Angriffe auf ukrainische Kulturstätten, etwa durch die systematische Zerstörung von Theatern, Museen und Archiven, und ordnet diese in eine historische Linie ein – bis hin zum Holodomor, der gezielt auf die Auslöschung der ukrainischen kulturellen Identität zielte.

Viele Kulturschaffende blieben trotz Gefahr im Land – einige hätten sich sogar dem Zivilschutz angeschlossen. Das Goethe-Institut unterstütze sie durch Soforthilfe, Projektförderung und Strategieberatung, auch im Kampf gegen Desinformation.

Alexandra Fiebig von der International alliance for the protection of heritage (ALIPH) gibt Einblick in die internationale Kulturgutschutzpraxis: Seit 2022 unterstütze ALIPH, unter anderem mit EU-Fördermitteln, rund 240 Projekte in 140 ukrainischen Orten – mit einem Gesamtvolumen von 7,7 Millionen US-Dollar. Das reiche von Notmaßnahmen wie der Evakuierung von Sammlungen bis hin zur strukturellen Modernisierung von Depots und zur Unterstützung einzelner Kulturschaffender.

Alexandra Fiebig und Dr. Johannes Nathan besprechen, wie man Kultur im Kriegszustand schützen kann.

„Und was heißt das dann konkret, die Kultur in einem Kriegszustand zu schützen? Für uns war diese Arbeit die Unterstützung von Museumsdirektoren, die ihre Sammlungen, Museumssammlungen einpacken und in sichere Depots bringen wollten. (…) Dieser Typ von Arbeit musste schnell gehen. Die Frontlinien haben immer gewechselt. Das heißt, man musste so schnell und so flexibel wie möglich reagieren können“, hält Fiebig fest.

Sie betont, wie wichtig schnelle, flexible und unbürokratische Hilfe sei. Die Finanzierung des Aktionsplans erfolge durch mehrere europäische Regierungen und die EU.

Besonders prägend sei das emotionale Zusammenkommen auf der bereits erwähnten Konferenz im Kultur- und Museumskomplex Mystezkyj Arsenal in Kyjiw gewesen – für viele Teilnehmende ein Moment der Hoffnung und internationalen Solidarität.

Mariia Shubchyk hat auf der URC-Vorkonferenz zu Kultur die Arbeitsgruppe „Literatur“ geleitet.

Mariia Shubchyk, Öffentlichkeitsbeauftragte des Goethe-Instituts in Kyjiw, berichtet aus der Arbeitsgruppe „Literatur“. Sie hebt hervor, wie existenziell Literaturarbeit gerade in Kriegszeiten sei – als Ort des Austauschs, der Dokumentation und der Verarbeitung. Gleichzeitig seien Archive und Begegnungsorte akut gefährdet.

„Jeden Tag kommen neue Herausforderungen, (…) jeden Tag bewältigen wir einen neuen Schock (…). Sie sehen auch die Nachrichten, man muss immer wieder mit den ganzen Nachrichten leben.“

Sie berichtet von dem Dank, den ihr die Teilnehmer*innen der Arbeitsgruppe entgegengebracht haben. Der Dank, sich zwei ganze Tage für ihre Anliegen nehmen zu können.

„Zusammen zu sein, ist schon ein wichtiger Ort“ – dieses klare Bekenntnis von Shubczyk fasst zusammen, was ihr und ihrer Gruppe besonders wichtig war: der geschützte Raum, um gemeinsam zu reflektieren, Strategien zu entwickeln und sich gegenseitig Halt zu geben. „Ich habe das Gefühl für uns, dieses Wort ‘Zusammen‘ war schon irgendwie ein Schlüsselwort bei dieser Konferenz. Wir haben immer wieder gesprochen, wir müssen zusammen sein, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen zusammen denken, wir müssen immer wieder zusammenkommen und uns überlegen, wie wir uns weiterbewegen.“

Vira Orlovska hat auf der URC-Vorkonferenz zu Kultur die Arbeitsgruppe „Museen“ geleitet.

Auch Vira Orlovska, Koordinatorin des Ukraine Art Aid Centers, schildert anschaulich ihre Erfahrungen aus der Konferenz. In ihrem Fall aus der Arbeitsgruppe „Museen“.

Sechs Kolleginnen aus regionalen und nationalen Museen in Charkiw, Kyjiw, Dnipro, Sumy und Saporischschja seien in ihrer Gruppe vertreten gewesen. „Das bedeutet, dass die Bandbreite und Erfahrungen und Perspektiven, die wir zusammengebracht haben, sehr bemerkenswert waren und das gilt für die ganze Konferenz und alle Expertengruppen.“

Einige Themen hätten sich in mehreren Arbeitsgruppen der Konferenz wiedergefunden: Sie berichtet von gravierendem Personalmangel, etwa durch Tod, Flucht und den Einzug zum Militärdienst. Manche Museen würden mit einem Bruchteil des ursprünglichen Teams weiterarbeiten, andere hätten ihre Gebäude ganz verloren.

Orlovska betont, dass Museen heute nicht nur Archive, sondern auch Orte kollektiver Erinnerung und kultureller Selbstvergewisserung seien – „Und vielleicht auch deswegen, unter Besatzung, gehören kulturelle Einrichtungen zu den ersten Zielen. Die werden oft angegriffen und für politische Zwecke instrumentalisiert.“

Die Gruppe „Museen“ formulierte auf der Konferenz daher drei vorrangige Bedarfe: personelle Unterstützung, Schutz der Sammlungen und Investitionen in digitale und physische Infrastrukturen und auch die stärkere Interessensvertretung für Museen in der Ukraine und im Ausland.

Blick nach vorn: Kontinuität, Sichtbarkeit und gemeinsame Verantwortung

Das Panel betont, wie wichtig langfristige Unterstützung und strategische Sichtbarkeit für ukrainischer Kulturschaffender ist.

Zum Abschluss richtet sich der Blick in die Zukunft. In einer offenen Diskussionsrunde betonen mehrere Sprecher*innen, wie wichtig langfristige Unterstützung und strategische Sichtbarkeit für die Arbeit ukrainischer Kulturakteur*innen sei.

Alexandra Fiebig plädiert dafür, Museen und Kulturinitiativen, die zugleich humanitäre Arbeit leisten, international sichtbarer zu machen. Fabian Mühlthaler betont die Notwendigkeit, bestehende Formate nicht nur fortzuführen, sondern auszubauen: „Der Bedarf wird in den nächsten Jahren nicht weniger werden!“

Und Johannes Nathan hält fest: „Wir sind es ja, die den ukrainischen Akteurinnen und Akteuren, eigentlich dem ganzen ukrainischen Volk zu ganz, ganz großem Dank verpflichtet sind. Denn sie halten die Kultur aufrecht, sie widerstehen diesem Aggressor und halten ihn zurück, weiter nach Westen vorzudringen und in Europa seine unsägliche Ideologie und seine Herrschaft zu verbreiten. Also da gebührt der Ukraine und da gebührt allen, die sich dafür einsetzen, in der Ukraine ein riesiger Dank von unserer Seite.“